Le Nil passe au milieu des sables en demeurant le même. Les hommes qui l’entourent disparaissent en confiant leur éternité aux monuments. Faut-il consacrer sa vie à préparer sa mort ? D’une escale à l’autre, parmi les parfums, les voix fragiles et les lumières tremblantes, initiation à l’impermanence du monde.

C’est l’heure où les ombres s’allongent. Les reflets du fleuve tirent sur l’or et le réglisse. Le souffle qui monte des eaux possède des vertus psychotropes : tout tremble, tout hésite, une flèche balançant dans son vol, puis la nuit s’annonce. La felouque à la coque blanche et corail, poussée par un vent sec, file entre les îles de la première cataracte, en amont de la ville d’Assouan. C’est ici que la mythologie place les sources du Nil. Le gouffre fertile. La grande porte de l’Empire. C’est ici aussi, entre les courants et les granits plantés de roseaux, que notre civilisation serait née : la première cataracte est la source légendaire du Nil ; l’Égypte est un don du Nil ; la culture grecque découle de l’Égypte ; et la civilisation romaine – dont nous sommes issus – est elle-même un décalque de la culture grecque…

Le pharaon Psammétique (VIIe siècle av. J.-C.) voulut en son temps s’assurer que le fleuve trouvait bien son origine à Assouan. Il fit sonder la cataracte avec un câble tressé. “On ne put en atteindre le fond”, rapporte Hérodote, grand voyageur de l’Antiquité. Il fut décrété que les sources du Nil étaient un “abîme sans fin”. Comme notre felouque approche d’Assouan, où flottent des odeurs de tabac, d’algues et de fleurs, on tente de résister aux paresses de l’esprit romantique : l’obsession de l’origine, de la “première fois”, de la source authentique.

Hérodote mentionne une autre expérience de Psammétique qui nous met en garde contre ce penchant : le pharaon eut l’étrange idée de vérifier que les Égyptiens étaient le peuple le plus ancien de la Terre. Il fit remettre à un berger deux nouveau-nés à élever dans des étables, loin de tout. Psammétique voulait ainsi surprendre le premier mot que prononceraient les enfants. Le peuple auquel appartiendrait cette langue serait alors reconnu le plus ancien du monde.

Quel enseignement tirer de cette entreprise ? Les hommes ne trouvent jamais dans leurs origines que ce qu’ils y ont mis. C’est d’autant plus vrai au début du XXIe siècle devant la première cataracte, autrefois tenue pour la “source des sources” : la disposition des rochers et des courants ne ressemble en rien à celle que les pharaons ou Hérodote ont connue.

Les rapides d’hier ont disparu sous la main de l’homme, après la construction de deux barrages et la naissance d’un immense lac en Nubie, où l’on disait que l’or était aussi abondant que la poussière des chemins. Devant les flamboyants, les ibis blancs et les éminences chauves, on pense surprendre la nature dans un élan sauvage : il ne s’agit que d’une œuvre humaine.

Sous les arches bicolores du palace, essayant d’imaginer les protagonistes du roman policier d’Agatha Christie – le détective belge, la riche héritière manipulée par son fiancé… –, notre regard s’attarde sur des clients français. Une famille au grand complet, dont un membre – mèche en arrière, polo parme et mocassins de chevreau – dit en passant : “Oui, ces fragrances, absolument…” Qui sont-ils ? Quelle est leur histoire ?

D’où viennent-ils ? On se reproche d’éprouver autant de curiosité pour eux que pour les temples pharaoniques. Flaubert, qui remonta le Nil au milieu du XIXe siècle, nous rassure : “Une invincible curiosité me fait demander malgré moi quelle peut être la vie du passant que je croise, écrit-il au début de son Voyage en Orient. Je voudrais savoir son métier, son pays, son nom, ce qui l’occupe à cette heure, ce qu’il regrette, ce qu’il espère, amours oubliées, rêves d’à présent…” Cette observation devrait servir de viatique à tout voyage : si l’auteur de Madame Bovary s’intéresse plus à une famille de touristes qu’à des temples immémoriaux – qui, au demeurant, l’ennuyaient –, ne faut-il pas s’en remettre sans complexe à sa seule curiosité ?

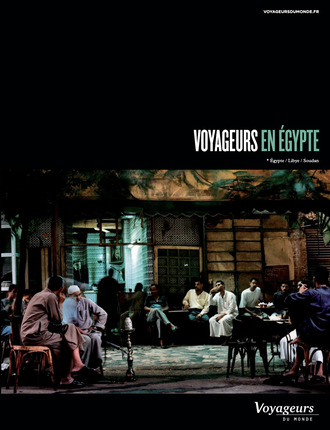

Après s’être perdus dans le souk d’Assouan, parmi les vents brûlants et les fleurs d’hibiscus, après s’être attardés à la terrasse des ahoua (cafés), le front assourdi par la chaleur, sous l’hypnose des dominos et des fumées s’envolant des narguilés, on gagne les quais de la ville pour embarquer sur un vapeur construit au début du siècle dernier : le Steam Ship Sudan.

On est accueillis à bord par les mots caressants d’Amir Attia, le directeur de l’embarcation : “Quel que soit le plus minuscule de vos dé- sirs, le mieux caché, je vous prie de l’exprimer dans l’instant, il est sans doute en mon humble pouvoir de le satisfaire…” Il parle français avec un inimitable accent oriental, angles sonores polis au sucre qui valent à eux seuls un voyage… Le Steam Ship Sudan est un reflet du passé sur l’eau : larges coursives en teck, chaises de palme tressée, roues à aubes, et même bielles poussées à la vapeur…

Le bateau, mis en service au début des années 1920, est si bien restauré qu’il apparaît tel que l’a connu Agatha Christie. La croisière à laquelle participa la “Reine du crime” dans l’entre-deux-guerres fut propice à l’imagination : elle fera du Steam Ship Sudan le motif central de Mort sur le Nil. Difficile, autour de ce fleuve, de séparer la fiction de la réalité.

Le vapeur lève l’ancre au point du jour. Le roulis des machines est si fluide qu’il tire à peine les passagers de leur sommeil. Seul un chatoiement sur le plafond des cabines – reflet des eaux passant par la jointure des rideaux – indique que le bateau s’est éloigné des quais. Dans notre dos, Assouan n’est déjà plus qu’une abstraction : quelques flèches de lumière sur les sables. Bien que le fond du fleuve soit mouvant, Ahmed Hares, le pilote du Steam Ship Sudan, utilise peu – sinon jamais – son sonar. L’expérience, les échanges avec les autres raïs (pilotes) et la croix de visée à l’avant du bateau lui suffisent pour éviter les écueils. “Je tiens la barre de ce vapeur depuis deux décennies, confie-t-il. Mon père et mes oncles m’ont tout appris : à quoi bon un sonar ? Il faut juste être délicat, ce bateau est fragile…” Les berges du fleuve défilent par les fenêtres du Steam Ship Sudan : vergers, champs de canne à sucre, crêtes décapées par le soleil, enfants plongeant dans l’eau pour saluer notre passage… Des mystères millénaires escortent le vapeur. Momies de crocodiles et corridors pleins d’échos à Kom Ombo (la colline d’or), offrandes millénaires et formules de parfum inscrites dans le grès à Edfou. On quitte ces édifices, étourdis par la profusion des perspectives, des signes, des codes, des rituels. “Nul autre pays que l’Égypte ne contient autant de merveilles, autant d’ouvrages défiant toute description”, notait déjà Hérodote, qui avait visité pas moins de 500 nations. Le Nil demeure une formule magique.

Le soir, le sarcophage d’Osiris semble frôler la coque du Steam Ship Sudan. Une ombre portée par les eaux, dérivant vers le delta. La légende qui entoure ce roi est l’une des plus belles de la mythologie antique. Osiris, souverain bienfaiteur, reçoit le “Double Royaume” en héritage. Ce legs attire la jalousie de son frère Seth, seigneur des déserts. Il invite Osiris à un banquet, où il promet un magnifique sarcophage à celui de ses hôtes qui aura la taille la plus adaptée au sarcophage. L’ouvrage est évidemment conçu à la mesure de son frère. Osiris s’y installe. Seth fait jeter le sarcophage dans les eaux du Nil. Isis, l’épouse du roi, entame alors une longue quête. Elle ramène la dépouille d’Osiris une première fois, mais le frère jaloux la fait découper en 14 morceaux qu’il disperse dans tout le pays. À nouveau retrouvé, le corps est reconstitué par des procédés magiques, avec des bandelettes de tissu, donnant lieu au premier rituel d’embaumement.

« Nul autre pays que l’Égypte ne contient autant de merveilles, autant d’ouvrages défiant toute description »

— Hérodote.

Dans les textes pharaoniques, l’assassinat d’Osiris n’est évoqué que par allusions : les scribes s’abstenaient de mentionner explicitement les incidents, convaincus que les mots avaient le pouvoir d’influencer le cours réel des événements. Conviction qui trouve tout son sens sur le Nil, où se mêlent la littérature et la vie, l’histoire et la mythologie, l’impermanence et l’éternité.

Le fleuve passait autrefois par le centre du monde : Karnak. Le vapeur longe ce qu’il reste de “la plus vénérée des places”. Sous le règne de Ramsès III (1186-1154 av. J.-C.), près de 80 000 personnes y servaient Amon-Rê, le “roi des dieux”. Colonnades, sanctuaires, obélisques, béliers taillés dans le grès : les souverains n’ont eu de cesse de démolir l’œuvre de leurs prédécesseurs pour rebâtir en plus grand, laissant les peuples et les siècles se bousculer sur l’esplanade.

Kiosque des pharaons éthiopiens, inscriptions laissées par l’expédition napoléonienne, graffitis de touristes allemands : Karnak est un palimpseste universel. De l’autre côté du fleuve, sur la “rive des morts”, s’étend la mystérieuse nécropole thébaine, où les défunts étaient accueillis par Osiris. Les pharaons y ont caché de somptueuses sépultures. Sous l’apparente désolation de ces collines, comment soupçonner autant de portes ouvertes sur l’infini ?

Par une étroite arcade taillée à même la roche – autrefois indécelable pour tromper les pilleurs de tombes –, on s’engage dans un corridor menant au tombeau de Ramsès IV. Le sarcophage de granit est couché dans une chambre funéraire. Les murs sont couverts de peintures polychromes destinées à assurer le passage et la survie du défunt dans l’au-delà. Autant de scènes inspirées du Livre des morts et des Litanies du Soleil.

Le soin et la patience qui entourent chaque signe, la débauche d’images et de hiéroglyphes, cet acharnement millénaire à produire du sens prennent les visiteurs de court. La pensée est vaincue par cette horde de symboles. Comment prendre la mesure d’une telle folie combinatoire ? Les mythes, spectacle d’idées en apparence fantasmatiques, nous renseignent moins sur l’ordre du monde que sur les mouvements fondateurs de l’esprit. Ces scarabées sacrés, ces bœufs conduits au sacrifice, ces silhouettes à tête de chien sont indissociables de notre humanité. Ils appartiennent, selon les mots de Lévi-Strauss, à “cette grande voix anonyme qui profère un discours venu du fond des âges, issu du tréfonds de l’esprit”.

Les archéologues sont loin d’avoir percé tous les secrets des montagnes thébaines. Il y a seulement vingt ans, dans la Vallée des Rois, une équipe découvrait près de 70 chambres funéraires aux peintures inviolées. Au cours de la seule année 2017, des momies, des sarcophages et des milliers de figurines seront trouvés dans une tombe ayant appartenu à un haut magistrat de la XVIIIe dynastie (1540-1069 av. J.-C.). L’une des découvertes les plus retentissantes demeure celle de l’égyptologue Howard Carter en 1922, lorsqu’il pénètre dans le tombeau de Toutankhamon, dépositaire d’un trésor unique. C’est dans le hall du Winter Palace, à Louxor, que sera annoncée la mise à jour de l’hypogée. L’établissement entretient encore aujourd’hui l’atmosphère de cette époque : hauts plafonds, tapis persans, comptoirs de marbre noir, parfums de tapisseries surannées. Le soir, sous les fenêtres capricieuses de l’hôtel, on devine le Nil qui roule ses eaux bleu nuit vers Le Caire, en direction du delta, terme de sa longue procession dans le désert.

« L’éternité est-elle assez vaste pour accueillir toute la grâce du monde ? »

Avant l’aube, dans la paix du fleuve, la capitale égyptienne connaît un moment de grâce : on entend à peine le bourdonnement des frigos. Seules quelques voix s’élèvent des faubourgs. Bientôt le silence se fissure. La ville s’étire sous ses brouillards opalescents. Un roulement sourd monte des profondeurs, poussé par une haleine chaude. Les premiers klaxons répondent aux sirènes du lointain. La machinerie urbaine se met en branle.

Rien ne semble l’arrêter, et, pourtant, les rumeurs de la ville viennent se briser au pied des pyramides. Les mausolées de Gizeh imposent leur éternité à la métropole. Quelle est la vocation de ces monuments qui narguent les siècles ? S’assurer une adresse éternelle ? Donner une leçon d’humilité aux vivants ? On se sent minuscule : un peu de vanité sur deux jambes, un souffle dans l’univers, l’ombre d’un rêve boiteux…

À l’image de Chateaubriand, nous ne pouvons que nous incliner devant ces mausolées qui écrasent “les générations, les mœurs, les lois, les âges”. L’auteur des Mémoires d’outre-tombe, pressé par le temps, confia à l’un de ses proches le soin d’écrire son nom sur l’un de ces grands tombeaux : “On doit remplir tous les petits devoirs d’un pieux voyageur”, ajoute-t-il. La volonté de laisser une trace.

Et par là même d’envisager son absence… On laisse ici des graffitis depuis au moins le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, date à laquelle un scribe du Trésor a gravé son passage dans la pierre. La grande pyramide était alors considérée comme un livre d’or où les voyageurs devaient laisser leurs impressions. Cette coutume n’avait déjà plus cours au temps de Flaubert, qui s’irritait de “la quantité de noms d’imbéciles écrits partout”.

L’ère pharaonique, symbole d’éternité, rappelle à leur finitude tous ceux qui ont vécu dans son ombre, comme l’écrivain Gamal Ghitany (1945-2005), autrefois établi au cœur du Vieux Caire : “Par recours à la construction monumentale […], observe-t-il, la civilisation égyptienne n’a eu de cesse de combattre le néant et l’oubli où s’abîment les êtres vivants.” La capitale elle-même, livrée aux caprices des souvenirs, s’emploie à abolir le temps.

D’un quartier à l’autre, les époques se mêlent et se confondent : un serveur nonagénaire sert des shay (thé) sucrés dans le décor révolu du Café Riche ; près du grand souk, dans les odeurs de menthe et de feuilles de goyave froissées, quelques coffres-forts rouillent sous les vitrines beurrées des joailliers arméniens ; à Zamalek, quartier poussiéreux et cosmopolite, des cosses tombées des hauts caroubiers mollissent au soleil ; plus loin, à un jet de pierre de la place Tahrir, un bouquiniste copte exhibe des éditions en peau de vélin de Jules Verne et d’Edgar Allan Poe.

“Les Égyptiens, comme toutes les civilisations nées dans le voisinage des grands fleuves, entretiennent un autre rapport au temps, explique l’écrivain Khaled Al Khamissi, qui a laissé une description magistrale du Caire dans Taxi. Au sein de la capitale, la frontière entre le présent et le passé n’a plus vraiment cours : j’ai des souvenirs à chaque coin de rue, dans les jardins, les cinémas… Il y a peu, je suis entré par hasard dans l’immeuble qu’occupaient mes grands-parents. J’y ai retrouvé le vieux gardien. Il m’a salué comme si nous nous étions quittés la veille…”

Devant le bureau de l’écrivain – un palace converti en bibliothèque publique –, un jeune porteur de pain file à vélo dans le soleil et l’air chaud. Un vent frais, venu du Nil, passe dans la frondaison des arbres. On se demande alors s’il est sage de renoncer à l’impermanence des choses pour s’occuper de l’au-delà. L’éternité est-elle assez vaste pour accueillir toute la grâce du monde ?

Par

ALEXANDRE KAUFFMANN

Photographies

OLIVIER METZGER